Nous vous proposons quelques repères afin de nourrir la réflexion sur le vêtement qui se trouve au centre du jeu.

1 Quand l’art fait corps avec le vêtement

Le fil ne sert-il qu’à faire des vêtements ?

Sheila Hicks, Atterrissage, 2014, textiles, 480 x 430 x 260 cm, DR.

Depuis la fin des années 1950, l’américaine Sheila Hicks (née en 1934) travaille avec des matériaux textile (la laine, le lin, le coton, etc.). Pour ce faire, elle met en jeu toute une série de geste : nouer, envelopper, plier, empiler ou tordre, par exemple.

Ghada Amer, The lilly puddle (detail), 2025. Broderie sur toile, 223.5 x 121.9 cm, DR

D’abord peintre, l’artiste égyptienne Ghada Amer (née en 1963) travaille la broderie depuis le début des années 1990. La manière dont elle traite le fil évoque le dessin, ses traits, mais aussi les coulures de peinture que l’on trouve chez certains peintres américains de l’après seconde guerre mondiale, par exemple Jackson Pollock.

Coudre et broder à plusieurs : un art participatif ?

Alighero Boetti, Mappa, broderie sur toile, 120 X 215 cm, 1989, Guggenheim Abu Dhabi, DR

L’artiste italien Alighero Boetti (1940-1994) initie en 1971 une série nommée Mappa, qui est constituée de planisphères brodés. Mais ce sont en réalité des œuvres collectives et participatives : la réalisation en est confiée à des brodeuses afghanes. Leur aspect esthétique est déterminé par des évolutions géopolitiques : changements de frontières ou d’emblèmes nationaux, etc.

Un vêtement sans tissu, c’est possible ?

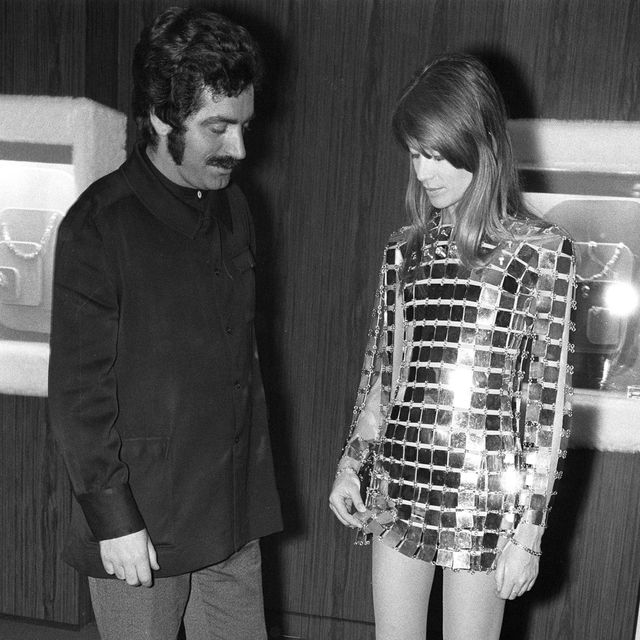

Paco Rabanne et Françoise Hardy, 1968, anonyme, DR

En 1968, Paco Rabanne (1934-2023) réalise une robe d’or et de diamants pour Françoise Hardy (1944-2024). C’était alors la robe la plus chère jamais conçue.

Une robe de viande, est-ce un vêtement ?

Jana Sterbak, Vanitas, robe de chair pour albinos anorexique, Viande de bœuf crue cousue sur mannequin en métal, 155cm et photographie couleur, 1987

En 1987, l’artiste tchèque Jana Sterbak (née en 1955) crée une robe de viande qui n’est bien évidemment pas un modèle unique : elle se décompose et doit être refaite à chaque exposition. Une photo atteste toutefois du modèle original.

Quelques années plus tard, le 12 septembre 2010 la célèbre chanteuse Lady Gaga apparaîtra elle aussi dans une robe de chair lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards. La robe est cette fois la création d’un designer de mode argentin, Franc Fernandez.

Steve Granitz, Lady Gaga au MTV Video Music Awards, 2010, DR

La création de mode, est-ce de l’art ?

On se demande parfois si la création de mode est un art. Le créateur japonais d’avant-garde Yohji Yamamoto (né en 1943) affirme que : « La mode, ce n’est pas de l’art. La mode, c’est fabriquer des vêtements. Et c’est seulement une fois fabriqués que certains vêtements peuvent devenir des œuvres d’art. ». Mais tout le monde n’est pas d’accord avec lui. Voici un lien Internet qui permet de faire le point sur les débats au sujet d’une question jamais résolue et de s’informer sur les relations entre art et mode. https://www.artbasel.com/news/iconic-fashion-art-collaborations?lang=fr

Le défilé de mode est-il une performance artistique ?

Le défilé de mode est un évènement qui met en jeu des vêtements, mais aussi de la mise en scène, des éclairages, des déplacements, de la musique. Ce type de performance a beaucoup à voir avec l’art.

Et les godillots, c’est de l’art ou de la nourriture ?

Vincent Van Gogh, Chaussures, huile sur toile, septembre 1886, Amsterdam, Van Gogh Museum, DR

En 1886, Vincent Van Gogh peint ces chaussures achetées aux puces, à Paris. Simple nature morte ? Portrait de l’artiste en vagabond ? Ou portrait plus général de toute une population parisienne précaire ? On se souvient des vers d’Arthur Rimbaud dans Ma bohème : « Comme des lyres, je tirais les élastiques / De mes souliers blessés, un pied près de mon coeur ! ».

Une quarantaine d’années plus tard, dans le film La ruée vers l’or, Charlie Chaplin cuisine puis mange ses propres godillots, emblématiques de son personnage Charlot.

Charlie Chaplin, La ruée vers l’or, image, 1925, DR

2 Retour vers le passé

Le vêtement, c’est aussi bien sûr une longue histoire, qui coïncide avec celle de l’humanité. Voici quelques questions, et des liens pour tenter d’y répondre.

Les hommes préhistoriques étaient-ils nus ?

Estampe colorée représentant des Incroyables et des Merveilleuses,

mouvement de mode de la fin de la Révolution française (fin XVIIIe-début XIXe siècle) DR

3 Faut-il prendre le vêtement à la lettre ?

Le vêtement, c’est aussi bien sûr un objet – ou une parure – éminemment sociale. Voici quelques images et quelques textes qui en témoignent.

Doit-on bien s’habiller pour être présentable en vue d’être représenté en peinture, dessin ou photographie ?

Pieter Brueghel l’Ancien, Danse des paysans, 1567, huile sur panneau sur bois, 119 x 157 cm,

Musée d’histoire de l’art, Vienne, DR

À une époque où les thèmes religieux et mythologiques sont les plus répandus dans la peinture, Pieter Bruegel l’Ancien (1525/30-1569) se consacre en grande partie à figurer les paysages et la vie quotidienne des paysans. Les vêtements comme marqueurs d’une classe sociale par ailleurs méprisée apparaissent dans l’art presque pour la première fois.

François Boucher, La jeune femme au manchon, entre 1725 et 1750, huile sur carton, 54×68 cm, Musée du Louvre, Paris, DR

Jusqu’à ce que la photographie prenne son essor, au 19è siècle, les portraits sont des portraits peints, et donc des classes dominantes, celles qui ont les moyens de payer un peintre. Ici, peinte avec une grande délicatesse par François Boucher (1703-1770), une jeune femme est représentée avec un manchon qui est à la fois un accessoire d’une mode naissante et un formidable objet de peinture.

Le vêtement est-il un marqueur social ?

Le célèbre roman de Gustave Flaubert (1821-1880), Madame Bovary, publié en 1857, débute par l’arrivée en classe « d’un nouveau habillé en bourgeois » qui n’est autre que Charles Bovary. La description du vêtement, mais aussi de la difficulté du jeune homme à s’y trouver à l’aise, raconte une position sociale.

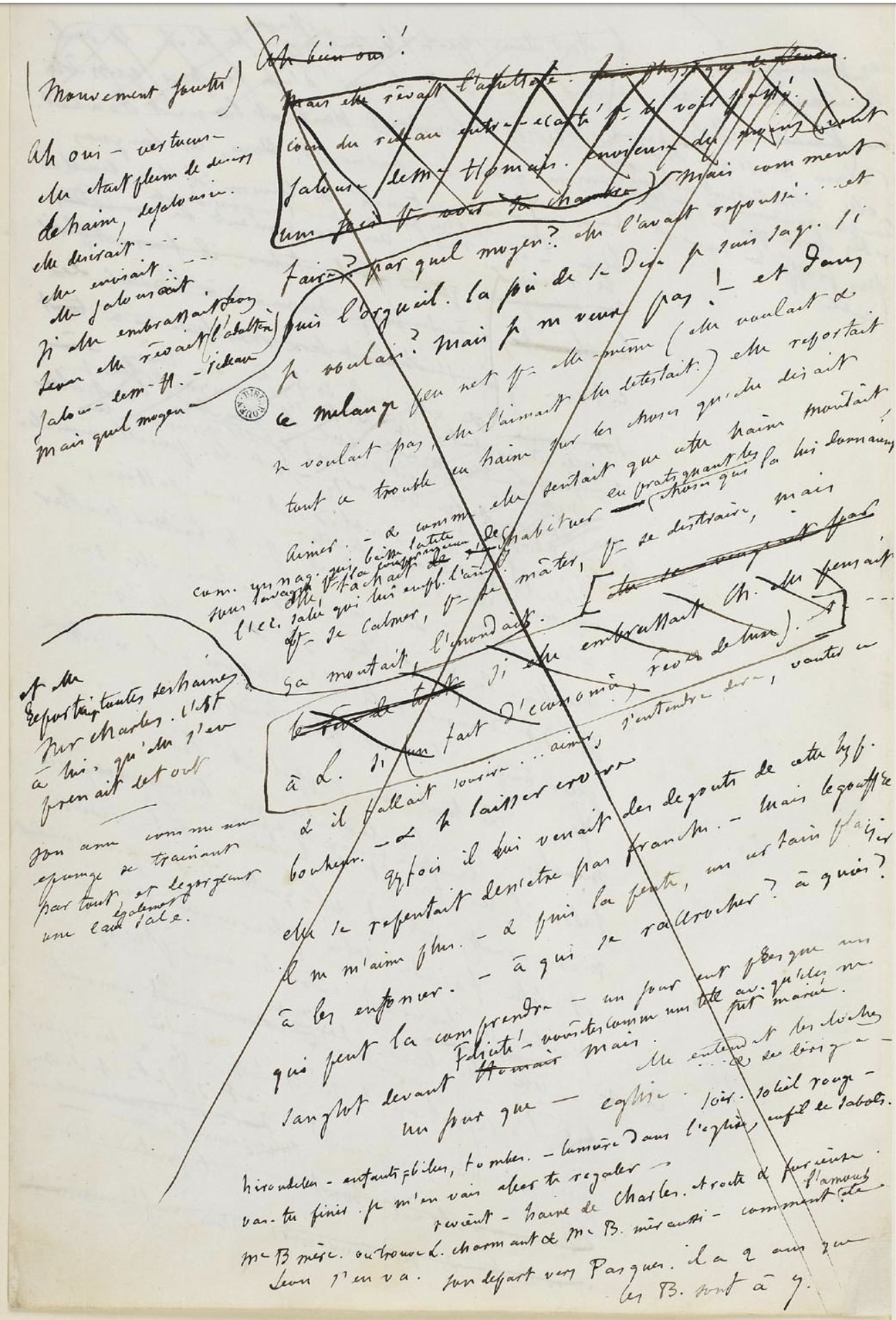

Gustave Flaubert, Manuscrit de Madame Bovary, tome 3, p.217

« Nous étions à l’étude, quand le Proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé en bourgeois et d’un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail.

Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoir ; puis, se tournant vers le maître d’études :

— Monsieur Roger, lui dit-il à demie-voix, voici un élève que je vous recommande, il entre en cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où l’appelle son âge.

Resté dans l’angle, derrière la porte, si bien qu’on l’apercevait à peine, le nouveau était un gars de la campagne, d’une quinzaine d’années environ, et plus haut de taille qu’aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l’air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu’il ne fût pas large des épaules, son habit-veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laissait voir, par la fente des parements, des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d’un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous.

On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au sermon, n’osant même croiser les cuisses, ni s’appuyer sur le coude, et, à deux heures, quand la cloche sonna, le maître d’études fut obligé de l’avertir, pour qu’il se mît avec nous dans les rangs.

Nous avions l’habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d’avoir ensuite nos mains plus libres ; il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de façon à frapper contre la muraille, en faisant beaucoup de poussière ; c’était là le genre.

Mais, soit qu’il n’eût pas remarqué cette manœuvre ou qu’il n’eût osé s’y soumettre, la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. C’était une de ces coiffures d’ordre composite, où l’on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d’expression comme le visage d’un imbécile. Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par trois boudins circulaires ; puis s’alternaient, séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin ; venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d’une broderie en soutache compliquée, et d’où pendait au bout d’un long cordon trop mince, un petit croisillon de fils d’or, en manière de gland. Elle était neuve ; la visière brillait. »

Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857, Éd. Folio, Paris, 2017

L’amour des vêtements peut-il rendre ridicule ?

Dans Les choses, publié en 1965, Georges Perec (1936-1982) décrit de jeunes gens peu à peu saisis par le désir de posséder des objets qui se multiplient alors dans l’espace social occidental (c’est la naissance de la fameuse société de consommation).

« Cette absence de simplicité, de lucidité presque, était caractéristique. L’aisance – c’est sans doute ceci qui était le plus grave – leur faisait cruellement défaut. Non pas l’aisance matérielle, objective, mais une certaine désinvolture, une certaine décontraction. Ils avaient tendance à être excités, crispés, avides, presque jaloux. Leur amour du bien-être, du mieux-être, se traduisait le plus souvent par un prosélytisme bête : alors ils discouraient longtemps, eux et leurs amis, sur le génie d’une pipe ou d’une table basse, ils en faisaient des objets d’art, des pièces de musée. Ils s’enthousiasmaient pour une valise – ces valises minuscules, extraordinairement plates, en cuir noir légèrement grenu, que l’on voit en vitrine dans les magasins de la Madeleine, et qui semblaient concentrer en elles tous les plaisirs supposés des voyages éclairs à New-York ou à Londres. Ils traversaient Paris pour aller voir un fauteuil qu’on leur avait dit parfait. Et même, connaissant leurs classiques, ils hésitaient parfois à mettre un vêtement neuf, tant il leur semblait important pour l’excellence de leur allure qu’il ait d’abord été porté trois fois. Mais les gestes, un peu sacralisés, qu’ils avaient pour s’enthousiasmer devant la vitrine d’un tailleur, d’une modiste ou d’un chausseur, ne parvenaient le plus souvent qu’à les rendre un peu ridicules. »

Georges Perec, Les choses, 1965, Folio Éd., Paris, 1997

Georges Perec, La vie mode d’emploi, (Paris : P.O.L-Hachette, 1978), page de manuscrit.

Manuscrit Georges Perec

Le luxe rend-il heureux ?

Dans Le diable s’habille en Prada, publié en 2003 puis adapté au cinéma, Lauren Weisberger (née en 1977) décrit l’arrivée d’une jeune femme dans un magazine de mode où la vie s’avère être un enfer.

« J’étais arrêtée au feu rouge, à l’intersection de la 17e Rue et de Broadway, et avant même qu’il ne passe officiellement au vert, une meute de taxis arrogants s’est élancée à l’assaut du carrefour, de part et d’autre de cet engin de mort miniature que j’essayais de piloter. (…) Le temps de risquer un bref regard sur le levier pour vérifier que je n’étais bien qu’en seconde, l’arrière d’un taxi est venu s’encadrer en gros plan dans le pare-brise. Je n’avais pas le choix. J’ai écrasé la pédale de frein, avec tant de force que le mouvement a arraché le talon de ma chaussure. Merde ! Encore une paire de pompes à 700 dollars sacrifiée à ma totale absence de grâce sous la pression. Si je faisais les comptes, c’était ma troisième casse de ce genre dans le mois. Quand le moteur a calé (en freinant pour sauver ma peau, je crois que j’avais oublié d’embrayer), j’ai presque été soulagée d’avoir gagné ce petit répit – qui n’avait pourtant rien d’une accalmie, compte tenu de l’ovation de klaxons hargneux et d’insultes qui s’est aussitôt élevée. J’en ai profité pour me déchausser et poser mes Manolo sur le siège passager. J’avais les paumes moites et rien pour les essuyer, sinon le pantalon Gucci que je portais – un pantalon tellement moulant que mon bassin et mes cuisses étaient totalement engourdis depuis l’instant où je l’avais enfilé. Les doigts ont laissé une empreinte humide sur le daim souple. Essayer de piloter un cabriolet non automatique à 84 000 dollars dans les rues de Manhattan à l’heure du déjeuner tenait vraiment de la course d’obstacles. »

Lauren Weisberger, Le diable s’habille en Prada, Ed pocket, 2025

Créons du lien